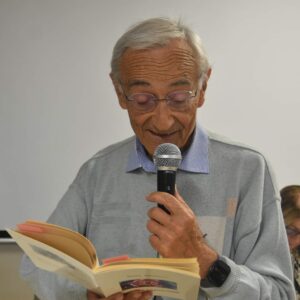

VITERBO – Il 23 dicembre, antivigilia del Santo Natale, si è svolto l’incontro fra il vescovo della Diocesi di Viterbo mons. Orazio Francesco Piazza e i giornalisti della stampa locale, presso la Curia vescovile per uno scambio amichevole di auguri, per analizzare insieme tematiche significative e condividere riflessioni, in vista delle festività e del Giubileo 2025. Talvolta, presi dai problemi quotidiani, dalla corsa frenetica agli acquisti, da futili banalità, si dimentica il vero senso della nascita di Gesù. “Dimentichiamo di invitarlo alla Sua festa, al Suo compleanno”- ha affermato mons.Piazza.

Le parole del Vescovo hanno illuminato, con il calore e la luce pura del Natale, un momento di rinnovata speranza e di autentica comunione. In un’epoca che spesso sembra caratterizzata da frammentazione e conflitto, anche a volte fra i rappresentanti delle diverse testate locali, mons.Piazza ha saputo, con saggezza, richiamare anche gli operatori della comunicazione alla responsabilità di costruire ponti anziché muri, di abbracciare la diversità anche nel modo di diffondere le notizie, come un arricchimento reciproco, e di riscoprire il potere della condivisione, tanto necessario per la coesione sociale e per il benessere collettivo in ogni campo professionale e non.

L’incontro è stata un’occasione preziosa di eloquente riflessione sull’importanza dell’unità fra i cristiani, dell’integrazione e della condivisione, valori fondamentali in un periodo in cui le sfide sociali e culturali sembrano amplificare le divisioni tra le nostre comunità.

In vista del Giubileo 2025, le parole del Vescovo assumono un significato ancor più profondo; rappresentano un invito a riflettere sul nostro cammino umano e spirituale, a rinnovare le nostre promesse di solidarietà e a impegnarci in un percorso di riconciliazione. Il Giubileo ci offre l’opportunità di tornare alle radici della nostra fede, rinnovando il nostro impegno verso il prossimo e abbracciando l’amore come fulcro delle nostre azioni.

Le riflessione di mons Piazza sul significato del Natale ci ricordano inoltre che, al di là delle celebrazioni materiali, ciò che conta veramente è la volontà di tendere la mano verso il nostro simile, di ascoltare le esigenze degli altri e di promuovere una cultura di pace e di gioia condivisa. In questo contesto, il Natale diventa non solo una ricorrenza, ma un’esortazione a vivere in pienezza i valori del Vangelo, portando luce e calore nei cuori di chi ci circonda.

L’ eloquenza e la sua capacità di toccare le corde più intime delle nostre anime sono un dono prezioso per la comunità viterbese. Mons. Piazza, con la Sua guida ispiratrice e con l’amore che dedica alla nostra diocesi, sa sempre offrire parole che servono a stimolarci e a orientarci verso un futuro di unità, integrazione e condivisione, affinché il messaggio di speranza del Natale possa essere un faro luminoso nel cammino della nostra vita quotidiana. Il Vescovo ha risposto con chiarezza alle domande poste dai giornalisti delle varie testate locali, affrontando tematiche di attualità relative ai fedeli, al territorio della Tuscia e, più in generale, all’intera umanità e analizzando luci e ombre della vita quotidiana. Fra le luci, si è parlato del trasporto straordinario della Macchina di Santa Rosa in vista del Giubileo. Il Vescovo, a tal proposito, ha evidenziato che il trasporto non è di sua competenza, ma che, pur essendo organizzato dal Comune e dal Sodalizio dei facchini di Santa Rosa, Egli auspica di condividere con loro la decisione di effettuarlo, ma ha anche ricordato che il trasporto speciale e straordinario della Macchina è avvenuto unicamente alla presenza del Papa. In un anno impegnativo e intenso, come quello che sta arrivando, con il Giubileo 2025,

“Il 2 settembre – ha spiegato il vescovo Piazza – non trasporteremo solo il cuore, ma il corpo di Santa Rosa per dare valore giubilare alla festa – oltre a Dies Natalis – fatte salve tutte le ricognizioni e le autorizzazioni del caso”. Il sacro corpo di Santa Rosa, dunque, tornerebbe a percorrere, trasportato dai suoi Facchini, i luoghi che la videro operare nel Bene e in nome di Cristo.

“Io vivo le manifestazioni con la mia presenza caratterizzante, ma sempre nel rispetto delle istituzioni – ha tenuto a sottolineare il Vescovo, che non si è sentito di fare una richiesta al Santo Padre per assistere al trasporto della Macchina, in un anno così denso di impegni per il pontefice.

Per quanto concerne la preparazione della città e della Diocesi al Giubileo, mons.Piazza ha precisato: “Vivrò un Giubileo itinerante su tutte e cinque le zone territoriali”.

Il Vescovo ha, quindi analizzato alcune tematiche:

la sensibilità delle persone, che dovrebbe essere” nel curriculum personale di ciascuno”, oltre alle competenze; la realtà economica e sociale della Tuscia, la necessità di fare rete fra le associazioni e poi la cura dell’ambiente e del creato. Ha anche ricordato l’importanza della data del 30 aprile 2025, una giornata dedicata al lavoro e ai lavoratori, con il coinvolgimento quest’anno anche di tutte le realtà sindacali e imprenditoriali.

Mons.Piazza ha poi fatto un bilancio dei suoi primi due anni di Vescovato a Viterbo, nei 35 comuni del territorio: in ogni comune egli è stato almeno 2/3 volte.

“Non vedo nell’identità di un territorio un limite, lo diventa quando si chiude alla relazione. L’obiettivo è abbattere queste mura, che non significa perdere l’identità, ma creare un servizio per costruire strutture per far vivere questi territori”. Il Vescovo ha parlato poi di servizi, di solidarietà, evidenziando la necessità di insegnarla anche, per almeno un’ora a settimana, nelle scuole, di rispetto, del rapporto genitori – figli, profondamente mutato rispetto a qualche anno fa (“Prima i figli temevano i genitori; ora sono i genitori ad aver paura dei figli” ha detto in tono scherzoso il Vescovo), della gioventù odierna e della necessità di trovare valori condivisi da perseguire, di integrazione, di disagio sociale, proponendo unione di forze – anche da parte delle associazioni – per aiutare il prossimo.

Il Vescovo ha parlato anche della ricerca della tomba di Alessandro IV e della collaborazione con l’università della Tuscia: “La ricerca della tomba di Alessandro IV sta diventando un romanzo. Attorno alle absidi e alle cattedrali c’erano degli ipogei, delle tombe, però c’è un grande dubbio: la tomba è presso la zona absidale o da tutt’altra parte?”- Mons. Piazza ha anche parlato del primo conclave della storia, annunciando anche l’uscita di un nuovo libro sul tema e ha poi aggiunto: “Nell’anno Giubilare si aprirà la cappella di Giovanni XXI”. Il valore interreligioso e l’inclusione sono stati argomenti lungamente trattati da mons.Piazza, che ha infine annunciato il motto e l’augurio del Natale 2024: “Facciamoci compagnia”!

Il motto del vescovo “Facciamoci compagnia, non lasciamo nessuno solo” esprime un messaggio profondo di solidarietà, inclusione e comunità, particolarmente significativo in vista del Natale.

1. Spirito di comunità. Natale è tradizionalmente un momento di riunione e condivisione. Questo motto ci invita a valorizzare le relazioni umane e a creare legami più forti fra le persone, sottolineando l’importanza di stare insieme, specialmente in un periodo che può essere solitamente celebrato in famiglia.

2. Attenzione agli ultimi. La frase richiede una riflessione sul nostro comportamento nei confronti delle persone più vulnerabili, come gli anziani, i malati, o chi vive situazioni di isolamento. È un invito a non voltare le spalle a chi ha bisogno di aiuto e compagnia.

3. Riflesso del messaggio cristiano. Il Natale celebra la nascita di Gesù, che è venuto per portare amore e speranza. Questo motto può essere visto come un invito a seguire l’esempio di accoglienza e amore incondizionato che il messaggio cristiano offre.

4. Promozione del dialogo. Facendoci compagnia, si promuove anche una comunicazione aperta e sincera, che è essenziale per affrontare le sfide della vita. Mescolarsi e interagire con chi ci circonda contribuisce a creare un ambiente più caloroso e accogliente.

In sintesi, il motto del vescovo è una chiamata all’azione per tutti noi, spingendoci ad essere più presenti nei confronti degli altri, a costruire comunità più forti e a diffondere un messaggio di amore e solidarietà durante le festività e oltre.

Anna Maria Stefanini